『STOP受動喫煙新聞』第51号(’25年7月発行)掲載 「水タバコ」の危険性と対策について省庁を質す

=発行・「公益社団法人 受動喫煙撲滅機構」=

公益社団法人 受動喫煙撲滅機構 理事

前神奈川県知事・参議院議員

「国際基準のタバコ対策を推進する議員連盟」幹事長 兼 事務局長

松沢 成文

「水タバコ」の危険性と対策について省庁を質す

「おしゃれ」「リラックスできる」……などとして、若者を中心に人気が広がる、「水タバコ」(別称:シーシャ)。

専用の器具で、香料などを混ぜたペースト状のタバコ葉を炭で熱し発生した煙を、水を通して吸う「タバコ」のことです。新成人の約6・2%が水タバコを経験したとの報告もされるなど、若年層への普及や続出する健康被害が問題視されています。

本年4月4日、参議院「消費者問題に関する特別委員会」で、私は水タバコの有毒性や健康被害等について、厚生労働省や消費者庁を質しました。

店は利益率が高い

現在、水タバコの提供店舗(「シーシャバー」とも呼称)は、なんと2,000店舗を超え、市場規模は拡大の一途をたどっています。

その一因とされるのが、経営上の利益率の高さです。水タバコ店では飲食の提供が少ないことから、店舗内のオペレーション(作業等)が容易なため、支出に占める人件費や食材費が少なく、利益率は40%を超えるともいわれています。一般的な飲食店の利益率は約10%とのことですから、水タバコ店の利益率の高さがうかがえます。

客・従業員とも健康被害

急展開する水タバコ店。しかし、健康被害が多く報告されているため、その危険性に警鐘を鳴らさなければなりません。

健康被害として一番多く報告されている症状は意識消失、そして嘔吐、目まい、頭痛が続いています。

室内が換気されていても被害があり、不十分な場合は特に、水タバコから発生する一酸化炭素が室内に滞留し、これらの症状を引き起こします。これも一種の受動喫煙と言えます。

また、水タバコは従業員がまず吸って、しっかりと燃えるようにした状態で客に提供されるため、従業員の健康被害も多く報告されています。

ところが、厚労省は、「〝水を通しているから無害〟とは言えない」との認識をしつつも、有効的な対策を打てていないのが現状です。

正しい注意表示がされない 担当省庁の怠慢

水タバコは葉タバコを原料とするので、当然「たばこ事業法」での「製造たばこ」(法律上のタバコ製品)に該当します。そのため、紙巻きタバコと同様に、ガンなどの危険性を高める注意表示を行うことは義務付けられています。

しかし、厚労省は、以下の理由を挙げ、タバコの注意表示に関する徹底について対策を取っていないのです。

・水タバコのニコチン量等を紙巻きタバコと同様の形で表示するには、品質のバラツキが大きいため、測定が著しく困難

・「国際標準化機構(ISO)」でも、標準的な測定方法が確立されていないため、現時点では困難

・水タバコの喫煙器具は「製造たばこ」に該当せず、注意表示義務の対象外

といっても、「製造たばこ」に該当しているのにこのような理由を挙げて対策が取れていない状況は、担当省庁の怠慢に過ぎず、言語道断です。

このままでは被害拡大を止められない

国民の健康・命を守ることが至上命題の厚労省がこのような姿勢では、ファッション性の高い水タバコの普及・拡大を止めることはできず、健康被害、依存症リスク、若年層への被害が高まることは明らかです。

来る臨時国会においても、引き続き水タバコがもたらす危険性について担当省庁を質すことによって、水タバコに対する対策の強化に向けた取り組みを続けてまいります。

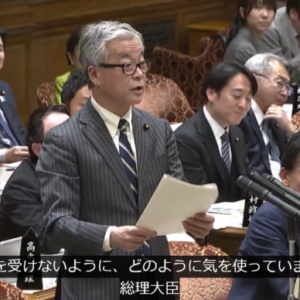

’25年4月4日、参議院「消費者問題に関する特別委員会」で水タバコについて質問する筆者

☆『STOP受動喫煙新聞』紹介・購読案内はこちら

今号の発行案内

バックナンバー一覧

松沢しげふみチャンネルを見る

松沢しげふみチャンネルを見る